日本語教育能力検定試験とは。

まずはここからお話ししたいと思います。

外国人に日本語を教える「日本語教員」になるには、免許ではなく「資格」が必要です。その資格というのが以下の3つ。

- 大学で日本語を専攻または副専攻し卒業したもの

- 日本語教員養成講座を終了したもの

- 日本語教育能力検定試験に合格したもの

この中の1つに当てはまれば、資格を持っているということになります。

もちろん学校によって採用条件は違いますので、これらの資格以外に経験などが必要となってくる場合もあります。

この記事では3つの資格の中から特に「日本語教育能力検定試験」にフォーカスを当ててお話しいたします。そして、我流ではありますが、5ヶ月の試験勉強で検定試験に合格した勉強方法などをご紹介したいと思います。

目次

日本語教育能力検定試験

日本語教育能力検定試験は毎年10月に行われる検定試験です。試験は朝9時から夕方4時40分まで行われます。

試験は3部構成。

- 試験Ⅰ 90分(100点)

- 試験Ⅱ 30分(40点)リスニング

- 試験Ⅲ 120分(100点)

合計240点満点で採点されます。

はっきりとした合格点というものはなく、受験者の成績上位20%前後を合格者としています。つまり合格率は20パーセントです。5人に1人しか合格しない、難易度の高い試験です。

合格目安は正答率7割以上。正答率8割あれば、ほぼ間違いなく合格すると言われています。

試験出題範囲などは公式サイトをご覧ください。

どうやって勉強するか

私は6月に願書提出したあとで本格的な勉強を始めましたので、勉強期間は約5ヶ月でした。勉強に関してはダラダラするのは好きではないので、1日に2時間、時間をきっちり決めて勉強しました。

勉強の方法は主に3つです。

1・関係書籍を熟読する

まずは試験に関係ありそうな本を読みまくりました。幸いなことに私は読書が大好きなので、日本語教育関係の本はとても興味深く、楽しんで読み進めることができました。

知らなかったことや特に興味深いところ、そして興味はないがテストのために暗記する必要があると思ったところには線を引き、付箋をつけておきました。だからと言って、ここでは特に暗記するような作業は一切していません。

これで暗記を始めると楽しくなくなるので。あくまで後で調べやすくするためだけのものです。

ここで読んだ本はこんな感じです。最新版を紹介しておきます。

上の「合格するためのシリーズ」は、読み物としてとても面白いものでした。ここで紹介している「異文化理解」や「基礎知識」以外にも「社会言語学」や「教授法」なども読みました。

2・検定試験用問題集を1冊丸暗記する

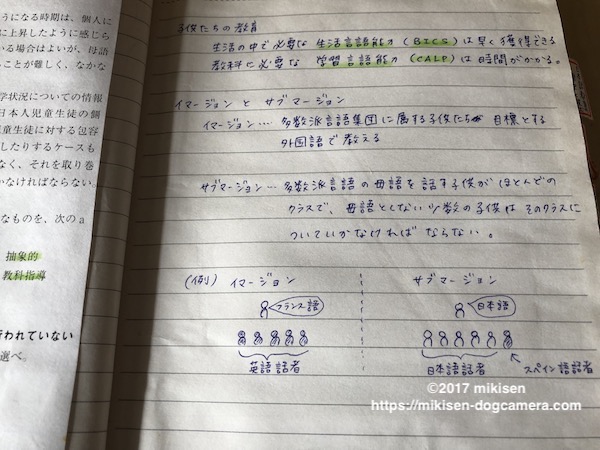

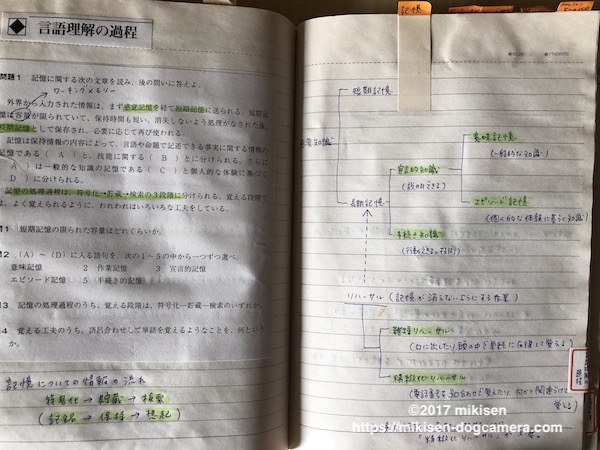

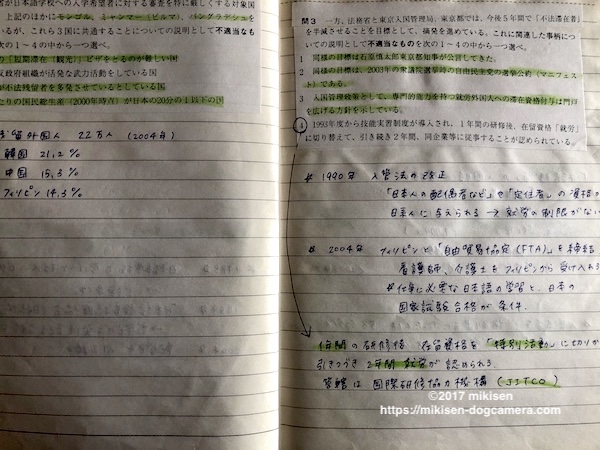

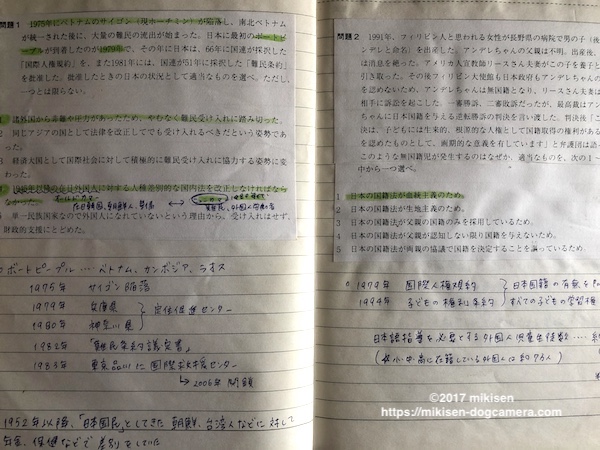

丸暗記というと少し大げさかもしれませんが、私はこの1冊をほぼ全ページコピーして、ノートにジャンルごとに分けて貼り付け、理解できていないと思う部分を徹底して調べ上げました。

もともと切ったり貼ったりという作業が好きなので、1日2時間、コピーを切っては問題を解き、解いた後は本で調べ、調べたことはノートにまとめながら理解を深めました。楽しみながら理解を深めると、無理して暗記しようとしなくても自然に記憶に残るようになりました。

(当時は、このようにして人様にお見せするつもりで書いていませんでしたので、字の醜さについてはスルーしてくださいね。)

1日2時間と決めていたので、この切ったり貼ったり調べたりという作業は、1日に3、4問くらいしか進みませんでした。かなりゆったりめのペースだと思います。

左のページは問題を貼って、右ページにまとめを書く。(問題によっては上部に問題を貼り、下の空いているスペースに解説)

覚えなければいけないのは右ページだけなので、1日に3、4ページだけ覚えればいいということになります。大事なのは、じっくり考えながらまとめノートを作っていくこと。

気がついたら2時間以上やっていたということもありましたが、意識して意図的に時間を増やすことは絶対にしませんでした。焦ったり欲を出して1日の学習量を無理に増やしたりしてしまうと、後々苦痛になりかねません。

1冊分最後までまとめ終えたあとは、最初からノートをなんども読み直しました。こういった問題集は、問題自体が要点をまとめた文になっているので、問題文をなんども読み直すことはとても有意義なことでした。

もちろん苦手な部分もありました。私が苦手だったのは数学が絡んでいる問題。テストの平均値から偏差を求める問題(?)などは、質問内容自体あまり理解していませんでしたが、理解しようとしても頭が拒絶するので、これは潔く捨てることにしました。

本番の試験で1問、平均値に関する問題が出たのですが、苦手な計算で頭を無駄に疲れさせたくなかったので、潔く適当にマークしたのを覚えています。

3・前年度の過去問と音声の練習問題を解く

前年度の過去問は10月に入ってからやりました。この頃には「傾向徹底分析問題集」(3回分の模擬)をノートにまとめ終わり、なんども読み返していたので、大体の内容は頭に入っていました。

2でご紹介した「傾向徹底分析問題集」は少し古い本なのですが、問題量が多い上に解説もとてもわかりやすく、1冊を深く勉強すれば本番でも高得点を狙えると思います。

ただし、音声の問題については別教材で学習しました。CD付きの問題集を購入して、1週間ほど集中して音声だけの学習に当てました。音声の学習が終わってから前年度の過去問を解いたところ、結果9割ほど取れていたので、私の勉強方法は正しかったんだと確信しました。

本番の試験は1日がかりで疲れましたが、例の平均値の問題以外は特に難しいと思った問題もなく、記述問題も自信を持ってきちんと答えることができました。

実際の点数は公表されないのでわかりませんが、自己採点で記述問題の採点を厳しくつけても正答率8割以上獲得することができ、無事に合格通知を受け取ることができました。

教材はどこのものでもよい

ここで紹介した本は、私が使いやすいと思って使用した本ですが、色々な出版社から色々なスタイルの本が出ていますので、自分にあったものを選んで使用すればそれでいいと思います。私が紹介したものを使用する必要はありません。

色々な分野の知識を広げるために、たくさんの本を読んだ方がいいのですが、問題集に関しては、何冊もの練習問題に手を出すより、模擬試験などの問題集1冊を丸暗記するほど徹底的にやった方が効果的だと思います。

「傾向徹底分析問題集」はとてもいい本だと思うのですが、新しいものは出ていないようです。

最近では他にも新しい問題集がたくさん出版されていますので、使いやすいと思ったものを何度も繰り返して学習すれば、本番の試験もさほど難しく感じないと思います。

文法と記述問題に関して

ひとつ断っておかなければいけないことがあるのですが、私が日本語教育能力検定試験を受験した時は、私はすでに台湾で日本語教員として数年教えた経験がありました。

現役日本語教員だから有利だということはなく、学生たちに教える内容と試験で問われる内容はまったく別物なので、日本語教員を目指している方と条件は同じだと思っています。

ただし、文法と記述問題においては確かに有利だったと思います。

文法と最後の記述問題に関しては、ほとんど勉強することなく楽に解答することができました。文法は養成学校等で勉強している方も問題なく解けると思うのですが、記述の問題によっては様々な日本語レベルでの教授経験がないと解答が難しいものもあります。

養成学校などに通わずに独学で日本語教育能力検定試験合格を目指す方は、1でご紹介した「合格するためのシリーズ」の「文法」や「記述式」で勉強しておくといいでしょう。

また、時間があるときにでも図書館や本屋に立ち寄り、色々なレベルのテキストに目を通しておくといいと思います。

コメントを残す